都是“811”网卡,为何价格天差地别?解密背后的成本差异...

在DIY电脑配件市场,当提到“千兆网卡”,一个型号几乎无人不晓——Realtek(瑞昱)的RTL8111系列。它因其极高的市占率和性价比,被广大主板和独立网卡制造商所采用,常被用户简称为“811网卡”。然而,细心的消费者会发现一个困惑的现象:同样是标榜采用“811”芯片的网卡,价格可以从几十元到上百元不等,差价甚至达到一倍以上。这背后,究竟隐藏着怎样的玄机?

价格的巨大差异,绝非简单的“薄利多销”与“品牌光环”之争,而是由芯片版本、用料设计、稳定性保障乃至售后服务等一系列因素共同决定的。

1. 核心差异:此“811”非彼“811”

首先要明确的是,“811”并非一个单一型号,而是`RTL8111`这个大家族的统称。多年来,Realtek为了优化功耗、提升兼容性和增加新功能,推出了众多子型号,常见的有`RTL8111C`、`E`、`F`、`G`、`H`乃至更新的版本。

版本迭代差异:通常来说,字母越靠后,代表版本越新。新版本可能采用了更先进的制程工艺,功耗和发热量更低;同时,它也可能修复了老版本中存在的某些兼容性问题(例如对特定操作系统或交换机的支持),并加入了如巨型帧(Jumbo Frame)、网络唤醒(Wake-on-LAN)等更完善的功能支持。虽然日常使用中感知不强,但在高负载或特定网络环境下,这些细微差别可能就是稳定与掉线的分水岭。

采购成本不同:不同版本的芯片,其采购价格自然存在差异。采用最新版本芯片的厂商成本更高,售价也相应更贵。

2. 芯片来源的“猫腻”:正品、拆机与假冒

除了版本新旧,芯片本身的来源是造成价格差异的另一个重要因素,尤其是在低价产品中。

原厂正片:品牌厂商直接从Realtek原厂或其授权代理商处采购的全新、A级品质的芯片。这是成本最高,但质量最有保障的来源。

拆机片/翻新片:从废旧的电子设备(如报废的主板、路由器)上拆解下来,经过清洗、重新植球(针对BGA封装)后再次销售的芯片。这类芯片虽然功能可能正常,但经历过高温工作和拆焊过程,其长期稳定性、电气性能和寿命都无法保证。

假冒/打磨片:更恶劣的情况是,用其他低速或有缺陷的芯片打磨掉原有字样,再重新印上“RTL8111”的标识进行冒充。这类芯片往往性能极差,甚至根本无法正常工作。

采用拆机或翻新芯片是廉价网卡压缩成本最直接的手段,但这无疑将巨大的质量风险转嫁给了消费者。

3. 看不见的成本:PCB设计与用料

如果说芯片是网卡的大脑,那么PCB板和上面的元器件就是它的骨骼与血肉。高品质产品与低价产品在这一环节的投入天差地别。

PCB层数与铜箔厚度:品牌网卡通常会使用4层PCB设计,拥有完整的接地层和电源层,这能提供出色的信号屏蔽和抗干扰能力,保证数据传输的稳定。而廉价产品多采用2层PCB,成本骤降,但在复杂的电磁环境下,稳定性会大打折扣。此外,更厚的铜箔意味着更好的散热和更低的电阻。

电容电阻等被动元件:看似不起眼的电容和电阻,其品牌、规格和精度都直接影响着电路的稳定性和滤波效果。高品质网卡会采用TDK、村田等知名品牌的元器件,而廉价产品则会选用无名小厂的物料,成本差异巨大,反映到长期使用上就是稳定性的差别。

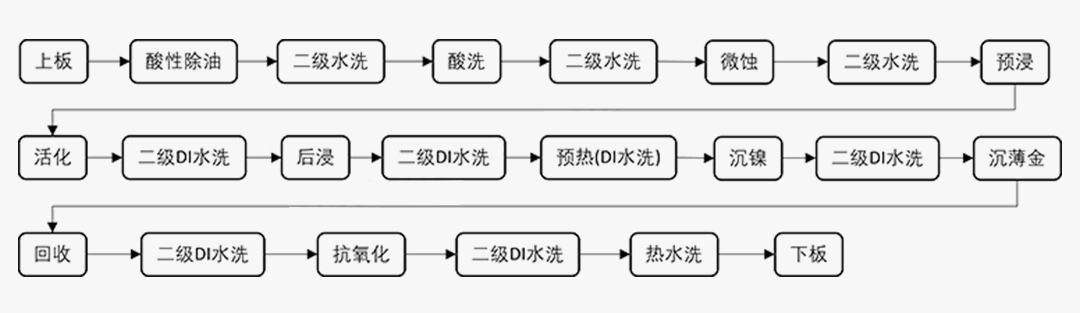

接口与金手指:高质量的RJ45网络接口内部触点镀金更厚,耐用性和接触性更好。PCB的金手指部分也会采用更厚的沉金工艺,确保与主板插槽的连接稳定可靠。

4. 软件与服务:长期体验的保障

硬件之外,软性投入同样重要。

驱动支持与兼容性测试:品牌厂商会投入资源进行大量的兼容性测试,确保其产品在各种主流操作系统(Windows, Linux, macOS)和不同品牌的主板上都能稳定运行。他们还会持续提供官方的驱动更新,以修复潜在问题和适配新的系统。而许多廉价“白牌”产品,驱动程序要么是公版,要么无人维护。

售后服务与品牌溢价:一个可靠的品牌意味着更完善的质保政策。当产品出现问题时,消费者可以获得退换或维修服务。这部分成本,连同品牌为了维持声誉而投入的研发和市场费用,共同构成了品牌溢价。

结论:一分价钱,一分货

综上所述,同样是“811”网卡,其巨大的价格鸿沟背后,是从芯片的新旧与真伪,到PCB板的设计用料,再到驱动开发和售后服务的全方位成本差异。

因此,在选购时,消费者不应只被低价所吸引。如果您追求的是长期、稳定的网络连接,尤其是在重要的工作或游戏场景下,选择一个信誉良好、用料扎实、价格合理的品牌产品,无疑是更明智的投资。而对于仅需“能用就行”的临时或低负载应用,廉价产品或许也能满足基本需求,但您需要对可能出现的潜在风险有心理准备。