PCB设计的“无形规则”:为何要控制线路板的阻抗?

在电子产品设计的世界里,工程师们常常会提及一个关键而又略显抽象的概念——“PCB阻抗控制”。对于许多初学者或外行人士来说,这似乎是一个深奥的技术细节。我们通常理解导线越通畅越好,为何还要刻意去控制一种“阻力”呢?实际上,对于高速运转的现代电子设备而言,阻抗控制并非可有可无,而是确保信号质量、产品性能乃至稳定性的生命线。

什么是阻抗?它不只是电阻

要理解为何要控制阻抗,首先要明白它是什么。在直流电(DC)的世界里,阻碍电流的是电阻(Resistance, R)。但在交流电(AC)或高频信号(本质上就是一种快速变化的交流电)的世界里,情况变得更为复杂。此时,阻碍电流的不仅有电阻,还包括由导线本身产生的感抗(Inductive Reactance, L)和由导线与周围环境形成的容抗(Capacitive Reactance, C)。

阻抗(Impedance, Z),就是这三者效应的综合体现,可以理解为信号在传输路径上遇到的“动态综合阻力”。在PCB上,一根铜走线(Trace)并不仅仅是一条简单的导线,它更像一个复杂的电子元件。它的阻抗值并非固定不变,而是由一系列物理参数共同决定的,包括:

•走线的宽度和厚度

• PCB板材的介电常数(Dielectric Constant)

•走线与下方参考平面(通常是接地层)之间的距离

•周围其他铜皮或走线的形状与距离

为什么要严格控制阻抗?信号传输的“高速公路法则”

如果将PCB上的信号传输比作在高速公路上行驶的汽车车队,那么阻抗控制就相当于为这条公路设定了统一的“车道宽度”和“路面标准”。如果标准不一,会发生什么?

1. 保证信号完整性,防止“交通事故”

当一个高速信号(如USB 3.0、PCIe或HDMI的数据流)在PCB走线中飞速传播时,它期望整个路径的阻抗是连续且恒定的。如果在中途,阻抗值突然发生变化(例如走线宽度突然改变),就会发生阻抗不匹配。

这种不匹配会像光从空气射入水中发生折射和反射一样,导致一部分信号能量被反射回源头。这会造成灾难性的后果:

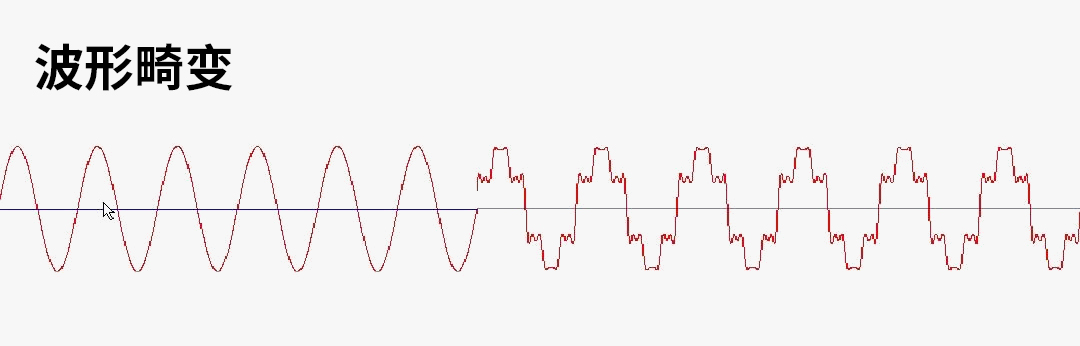

•波形畸变:反射回来的信号会与后续的原始信号叠加,导致接收端的波形出现过冲(Overshoot)、下冲(Undershoot)、振铃(Ringing)等现象,也就是我们常说的毛刺和抖动。

•数据错误:当波形畸变严重到一定程度,接收端的芯片将无法准确判断信号是代表“0”还是“1”,从而导致数据传输错误,直接表现为设备无法识别、蓝屏、文件损坏或网络掉包。

2. 减少信号损耗,确保“动力充足”

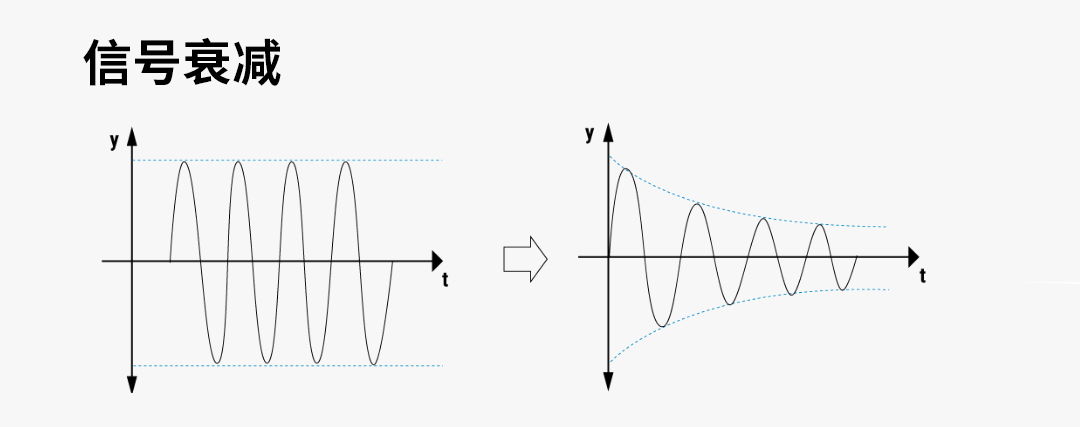

能量的传输效率在阻抗匹配时达到最大。想象一下,水流从一根粗水管进入一根细水管,在接口处必然会产生涡流和压力损失,导致水流能量下降。同理,当信号在不同阻抗的路径间传递时,就会发生能量损失,导致信号幅度衰减。在长距离传输或射频信号应用中,这种损耗尤为致命,可能导致信号到达终点时已微弱到无法识别。

3. 提升电路兼容性,实现“标准对接”

几乎所有的芯片制造商在设计高速接口时,都会在其数据手册(Datasheet)中明确规定其引脚的阻抗要求。这是一个行业标准,旨在确保不同厂商生产的设备能够互相兼容。例如:

•USB、HDMI、PCIe等高速差分信号,通常要求PCB走线提供90Ω或100Ω的差分阻抗。

•射频天线、视频同轴电缆等单端信号,则普遍采用50Ω的单端阻抗标准。

•DDR内存总线的每一根地址和数据线,也需要严格的阻抗控制,以保证在极高频率下所有数据都能同步、准确地被内存颗粒读写。

如果PCB设计没有遵循这些标准,就会导致芯片与电路板之间“沟通不畅”,轻则性能下降,重则接口完全无法工作。

4. 避免电磁干扰(EMI),通过“安规认证”

阻抗不匹配点就像一个微型的天线。信号能量在此处发生反射和混乱,很容易以电磁波的形式向外辐射,形成电磁干扰(EMI),不仅会干扰设备内部的其他敏感电路,还可能干扰周边的其他电子设备。这对于产品能否通过严格的EMC(电磁兼容性)认证至关重要。

综上所述,PCB的阻抗控制远非一个无关紧要的设计细节。它如同高速公路的“车道宽度”和“限速标准”,是为高速信号流构建的一条平稳、顺畅、无障碍的通道。通过精确控制走线的物理参数来实现特定的阻抗值,工程师们得以最大程度地避免信号反射、减少能量损耗、确保设备兼容并抑制电磁干扰。

因此,在高速数字和射频设计领域,阻抗控制是决定产品成败的关键因素之一,它直接关系到最终产品的稳定性、可靠性与性能表现。